市邨先生は教育に生涯を捧げましたが、その苦労は教え子からの愛情により、充分以上に報われたといえます。市邨先生が長年の夢だった欧米視察の旅に出発できたのも、教え子たちが先生を支援したおかげでした。

大正八年、市邨先生は欧米へ、一年を超える長旅に出かけました。先進国の商業教育を視察するよう、文部省に依頼されたためです。

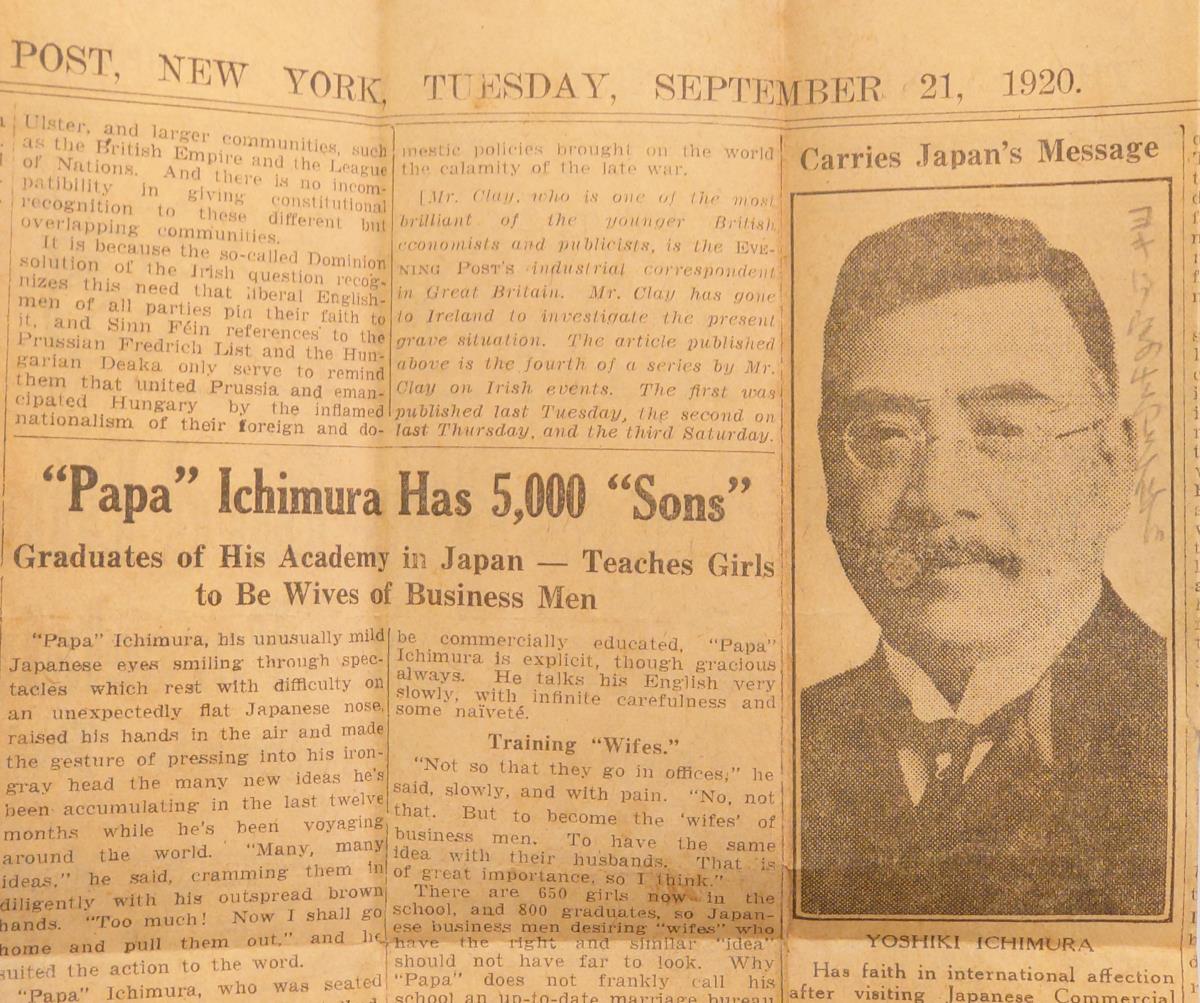

市邨先生は訪問した各国で歓迎され、いくつかの現地新聞から取材を受けました。なかでもニューヨーク・イブニング・ポスト紙の記者は、市邨先生の人物像をいきいきと描いています。

帰国直前に同紙の取材を受けた市邨先生は、記者に向かって、欧米視察の感想をジェスチャー入りで表現しました。各国から「とてもとてもたくさんのアイデア」をもらったと言いながら、両手でアイデアを次々に頭へ押しつけ、せっせと詰めこむしぐさをしたのです。つづいて「多すぎる!家に帰って引っぱり出さないと」と言い、その真似もしてみせました。

記者は、市邨先生のフランクな言動や「平たい日本人の鼻にかろうじて乗っかった眼鏡を通して、なみはずれて柔和な日本人の目でほほえむ」様子にいささか驚きました。どうやら市邨先生にたいして、校長、それも政府の依頼を受けるほど地位の高い人物だから、親しみやすいタイプではあるまいという先入観を抱いていたようです。

もう一つ、記者が強い印象を受けたのは、市邨先生と教え子たちの、父子のように親密な間柄でした。記事では先生のことを「市邨パパ」と呼んでいるほどです。

市邨先生は記者に、自分は校長職を続けるにつれて生徒への愛情がいっそう深まり、ついには我が子と思えるほどになったと語りました。これがポジショントークでないのは、前回触れた集合写真からもわかります。教え子たちは市邨先生にすっかり懐き、一緒に写真を撮るときもおどけたポーズをとるほどでした。

教え子たちは、成人後も市邨先生を慕いつづけました。たとえば視察旅行の前年には、名古屋商業学校の卒業生たちが市邨先生の教育事業を助けるために十万円の寄付金を集めています。先生は以前から欧米の商業教育をこの目で見てみたいと望んでいましたが、この資金がなければ果たせなかったかもしれません。

ちなみにこの寄付活動には渋沢栄一氏も協力しています。かつて商法講習所を救うための寄付活動に奔走した渋沢氏は、自分の善行が子や孫の世代に受け継がれたのを見てうれしかったのでしょう。いまや同校を卒業した市邨先生が商業教育を広め、その教え子が師のために力を合わせているのですから。

渋沢氏は寄付金贈呈の席で、孔子の「徳は孤ならず、必ず隣あり」という言葉を紹介しました。誰かが善いことをすれば必ず感化される人が現れる、という意味です。そして、市邨先生に感化されて名古屋にこれほど立派な教え子が育ったのだから、次は名古屋が全国を感化して善行を広めるだろうと語りました。

また市邨先生は欧米に出発してからも、世界各国の商社などで働く教え子たちに助けられました。先生が順調に異国を一人で旅行できたのは、行く先々で彼らが道案内や顔つなぎを買って出たおかげです。

市邨先生は、記者にこう語りました。自分は外国で働く教え子たちが、商業で全世界を実の兄弟のようにしてくれることを願っている。商業こそが国家間に相互理解をもたらすからだ。ゆえに自分の学校では、実務上の知識を教えるだけでなく、外国と日本のかけ橋となれる人材を育成するべく努めてきたと。

この話には、例の「徳は孤ならず」という言葉に通じる面があります。市邨先生は矢野先生に愛情深く育てられたからこそ、自分も教え子との絆を重んじるようになりました。ゆえに、教え子にも教師との交流を通じて信頼関係の大切さを学び、ゆくゆくは信頼の輪を世間に、できれば世界中に広めてほしいと期待したのです。商業とは、生産者と消費者、輸出国と輸入国を仲立ちして、協力関係を築く仕事なのだからと。

記者は、市邨先生の理想を無邪気だと思いつつ、それに抗しがたい魅力を覚えもしたようです。そして、記事を次のような感想で締めくくりました。

市邨パパは、名古屋商業学校や名古屋女子商業学校の写真が載った絵葉書を見せてくれた。その校舎はわが国のビジネスカレッジには似ていない。背が低くて愛らしく、まわりには木が生えている。

同じように、商業の持つ意味も日米では異なるのかもしれない。少なくとも市邨パパは、商業をたんなるビジネスやマネーゲームで終わらせず、国家間の細やかな心くばりや、生きる喜びをもたらすものにしようと努めている。各国が真に価値ある商品、真に必要な商品を売買しあう世界をめざすために。

市邨パパは子供のように純真なので、世界が日本の真価を認め、日本人が完全に独立することを願うだけでなく、あらゆる国々がたがいに理解し愛しあえるはずだとさえ信じている。彼が世界各国のアイデアを頭に詰めこんで祖国へ持ち帰ろうと決めたのも、日本が誠意を示せば、各国は必ずそれに報いてくれると信じているからだ。

THE EVENING POST 誌面

視察旅行中ハワイにて教え子たちとの記念撮影

参考文献

山崎増二・杉浦太三郎・伊藤惣次郎編 『市邨先生語集』 市立名古屋商業学校・名古屋女子商業学校・名古屋第二女子商業学校 1926

市邨学園百年史編纂委員会 『市邨学園百年史』 市邨学園 2007

市邨学園100周年記念誌編纂委員会 『慈忠忍 市邨学園100年の歩み』 市邨学園 2006

THE EVENING POST,NEW YORK,TUESDAY,SEPT.21,1920